正月初三那些鲜为人知的习俗,你知道几个?

- 日历网

- 2025-01-29 17:39:40

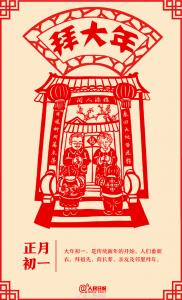

正月初三的别称由来

“小年朝” 的说法源于宋代。宋真宗大中祥符元年,有一天,皇宫左承天门南角的兽檐上,突然出现了一条两丈多长的黄帛 ,上面写满了歪歪扭扭的蝌蚪文。宋真宗听闻后,马上召集百官,在朝元殿打开黄帛。经专人翻译,帛上文字为:“赵受命,兴于宋,付于恒,居其器,守于正,世七百,九九定。” 宋真宗认为这是天降祥瑞,欣喜若狂,不仅改年号为大中祥符,还把正月初三设为 “天庆节”,大赦天下、酬谢天恩。他在这一天赐宴并馈送朝臣节物,特许全国官员放假五日,并下诏全国各地设置天庆观,以便于天庆节的建醮集会。后来,正月初三就被称为 “小年朝” ,这一天,人们遵循着不扫地、不乞火,不汲水的习俗,与岁朝相同,充满了对天地的敬畏和对美好生活的期许。

正月初三又被称为 “赤狗日”。传说中,赤狗是熛怒之神,遇到他的人一定会遭遇不吉利的事情,所以初三被视为凶日。据说在这一天外出,容易招惹口舌是非,若是跟人拜年,就可能会跟对方吵架。此外,“赤” 字还有 “赤贫” 的意思,所以民间也不在这天宴客,生怕冲犯赤狗,带来贫穷。在南方的一些地区,人们为了破解 “赤口” 带来的不吉利,早上会贴 “赤口”,即在红纸条上写 “出入平安”“大吉大利” 等吉祥话,然后贴在门顶上,提醒人们这天要谨言慎行;另外一张 “赤口” 则放在垃圾上面,挑到外面倒掉,寓意丢掉纷争 。这一别称和相关习俗,反映了古人对自然力量的敬畏和对平安生活的向往。

从秦汉时期开始,就有正月初一日为鸡日,初二日为狗日,初三日为猪日,初四日为羊日,初五日为牛日,初六日为马日,初七日为人日的说法。传说女娲创造万物生灵时,先造的六畜,后造的人,所以初一到初六都是六畜之日 。正月初三作为 “猪日”,猪在传统文化中象征着朴实厚道、丰收和财富,人们在这一天忌讳杀猪,期望以此迎来六畜兴旺。如果初三这天天气晴朗,更是意味着这一年里,猪会养得膘肥体壮,养猪的人家能有个好收成。这一别称体现了人们对农业生产和家畜养殖的重视,以及对新一年生活富足的美好祈愿。

各地独特习俗大赏

在东北,正月初三被很多老百姓称为 “扫帚日” 。经过了初一和初二的热闹,家中积攒了不少垃圾,初三这天,人们便可以把这两天的垃圾集中清理掉。在打扫院落的时候,还有一个特别的讲究,那就是要从外往里扫。这一做法蕴含着聚财的美好寓意,人们希望通过这样的方式,把财富都聚集到家中,让新的一年财运亨通。想象一下,在阳光明媚的初三清晨,东北的百姓们拿着扫帚,小心翼翼地从院子门口开始,把垃圾一点点扫向院子中央,仿佛在将散落在外的财富都收归家中,脸上洋溢着对美好生活的期待 。

山东:初三初四回娘家,别样亲情路

“过完年,回娘家” 是春节的一个传统习俗,在大部分地方,“回娘家” 的时间安排在正月初二,但在山东烟台、莱芜、聊城等地,却是初三、初四才回娘家。在莱芜,初二还没有送完家堂,作为出嫁的闺女是不能见家堂桌子的,所以初三一大早,小两口就会拿着早就准备好的六样礼上路。六样礼包括一刀肉、两条鱼、两瓶酒、两条烟、两包茶叶、两包点心,缺一不可,所有的礼物都是双份,回娘家后,娘家人要留或再带回也都是双份,不能拆双。到了娘家,按照早先的规矩新女婿要给岳父母磕头,由岳父母给磕头钱。到家稍坐一会儿后,丈母娘就会赶紧下上两碗水饺给新女婿吃,名曰 “点心” 。吃完 “点心” 后就开始坐大席,新女婿要坐上首,娘家要找上几个德高望重的长辈和能喝酒的来陪新女婿,以表示对亲家的尊重。饭桌上菜要新女婿先吃第一口,别人才能吃,酒更是要喝足。这种独特的回娘家习俗,不仅体现了山东人对传统礼仪的重视,更饱含着浓浓的亲情。

在西北农村的大部分地方,初三这天是送灶神的日子。从小年(腊月二十三)开始,人们就把灶神爷请回,贴在灶台中间,并摆放供品,每天上三次香供奉,祈求灶神保佑家里面五谷丰登,来年庄稼有好收成,全家人丰衣足食,年年有余。到了正月初三,就要举行仪式把灶神爷送走,希望灶神能带着一家人的美好祈愿,在天庭为家中的生活和农事美言。而在江浙嘉兴、湖州,初三被叫做 “小年朝”,是接灶神的日子,意为迎接灶君自天上回归。在杭州旧时候,初三还需要进行 “开井” 仪式。古人初一初二的时候,会让劳累一年的井绳休息,用红纸条把井口封住,大家不能取井水。初三这一天,则要举行一个特殊的仪式把封条揭去,寓意着新的一年生活的开启,人们也期盼着在灶神的庇佑下,新的一年风调雨顺,粮食满仓 。

从正月初三开始,福建闽南当地的畲族同胞便会用喜庆的竹竿舞来迎接八方来客,用这种载歌载舞的方式来庆祝新年,表达欢乐的心情。在闽南,初一是要互相拜年,初二是女婿日,女儿女婿都要回娘家,而热情好客的畲族人从初三开始,就用竹竿舞为新年增添了别样的欢乐氛围。当竹竿有节奏地开合,舞者们灵活地跳跃其间,欢声笑语回荡在空中,整个村子都沉浸在欢乐祥和的新年氛围中,让每一个来到这里的人都能感受到浓浓的节日气息和畲族同胞的热情 。

在陕西省宝鸡的凤翔县,大年初三有着独特的五色剪纸迎财神仪式,这一天人们不能出门,家家户户都要精心准备。剪纸的颜色有着丰富的寓意,红色象征着红红火火,黄色寓意着黄金满仓,绿色代表着生机盎然,紫色寓意着紫气东来,蓝色象征着广阔天空,这些颜色组合在一起,表达了人们对财富和美好生活的向往。剪纸剪好后要贴在六六三十六格的窗户上,象征着六六大顺,而且窗户的四个角上要贴上红色的剪纸,寓意一年四季红红火火。在这个特殊的日子里,人们通过五色剪纸,将对财神的期盼和对新年的祝福都融入其中,希望新的一年财源广进 。

不外出拜年:避免口角,祈求和睦

因 “赤口”“赤狗日” 的说法,正月初三一般人们不会外出拜年,以此避免与人发生口角争执。在传统观念中,新年伊始,和谐的人际关系至关重要,口角之争被视为不吉利的开端,可能会影响全年的运势。这种习俗体现了人们对和谐、和睦生活的向往,以及对言语冲突的谨慎态度,提醒人们在日常生活中要注意言辞,与他人友好相处 。

旧时初三日,人们会把年节时的松柏枝及所挂的门神等一并焚化,表示年已过完,又要开始营生。俗谚有 “烧了门神纸,个人寻生理”。烧门神纸这一行为,蕴含着辞旧迎新的深刻寓意。它象征着人们告别过去一年的生活,无论是喜悦还是艰辛,都已成为历史,同时也表达了对新一年的期待和积极投入新生活、新事业的决心 。

民间传说初三晚上是 “老鼠娶亲” 的日子,所以一般人家都早早熄灯睡觉,以免骚乱了鼠辈,并在屋角洒落一些米粒、糕饼,供老鼠食用,称为 “老鼠分钱”,表示和老鼠共享一年的丰收。这一习俗反映了古人对自然生物的敬畏之心,尽管老鼠常常被视为破坏者,但在传统文化中,人们依然尊重它们在自然界中的生存权利,希望通过这种方式与自然和谐相处,达到一种微妙的平衡 。

谷子生日:重视农耕,感恩馈赠

民间以为正月初三为谷子生日,这一天祝祭祈年,且禁食米饭。在古代,农业是国家的根基,粮食的丰收与否直接关系到人们的生活和社会的稳定。初三作为谷子生日,人们通过禁食米饭等方式来祝祭祈年,表达了对农耕的重视以及对大自然馈赠的感恩之情,期盼新的一年风调雨顺、五谷丰登 。

习俗在现代的传承与演变

随着生活节奏的加快和居住环境的变化,一些传统习俗在形式上有所简化。比如,在城市中,很多人住在高楼大厦,没有院子,也就无法像以前那样进行从外往里扫院子以聚财的 “扫帚日” 活动,但人们依然会在初三这天进行简单的家庭清洁,整理房间,让家焕然一新,以干净整洁的环境开启新的一年 。

在信息时代,拜年的方式也变得更加多样化。虽然因为 “赤口” 不外出拜年的传统观念在一些人心中依然存在,但现代通讯技术的发展,让人们可以通过电话、短信、社交媒体等方式向亲朋好友送上祝福,既避免了可能的口角争执,又能传达心意 。

“老鼠娶亲” 的习俗在现代更多地成为了一种有趣的故事和文化符号,虽然人们不再会像过去那样严格地早早熄灯睡觉、给老鼠 “分钱”,但这个充满趣味的传说依然在长辈对晚辈的讲述中流传,成为春节文化的一部分 。

而 “回娘家” 的习俗,在现代社会更是被赋予了新的意义。如今,交通便利,人们的观念也更加开放,无论在初二还是初三回娘家,都承载着女儿对父母的思念和感恩之情,以及家庭团聚的温暖。在回娘家的过程中,除了传统的带上礼物、聚餐聊天,还会一起拍照留念、分享生活中的点滴,用现代的方式记录这珍贵的亲情时刻 。

正月初三的习俗,无论是 “小年朝” 里对天地的敬畏,“赤狗日” 中的谨慎避灾,还是 “猪日” 时对六畜兴旺的祈愿,亦或是各地精彩纷呈的独特风俗,都承载着中华民族深厚的文化底蕴和对美好生活的向往 。这些习俗,是我们与先辈们跨越时空的对话,是家族情感的纽带,是民族精神的传承。